Итак, сразу от слов к делу.

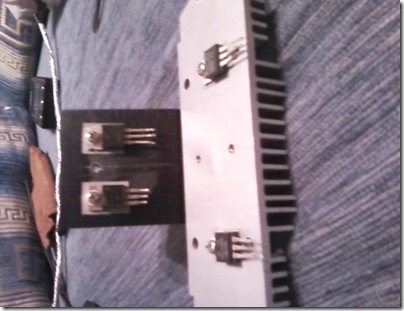

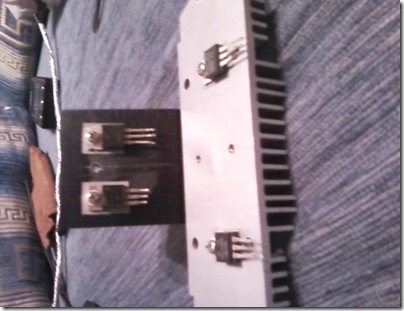

Как и общал - сначала фотографии раздобытых мною радиаторов. Тот, что длиннее от слотового Celeron 366.

Сразу в них были просверлены отверстия для крепления транзисторов и силовых диодных вставок. Была нарезана резьба в этих отверстиях под винт M3. Всё это делалось при помощи обычной дрели и метчика, причём метчика M3.1 не было, проходил сразу M3.2.

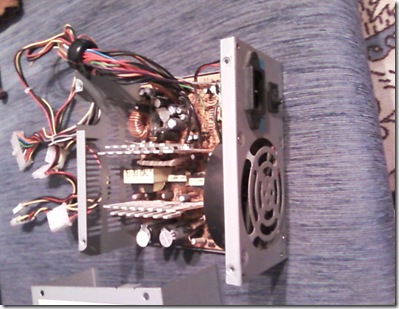

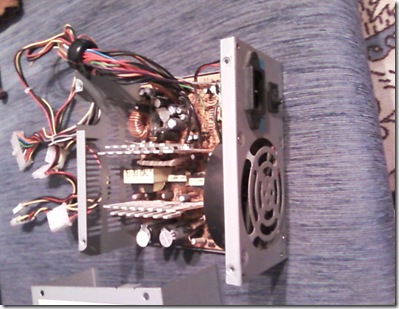

Далее снимаем корпус с нашего испытуемого:

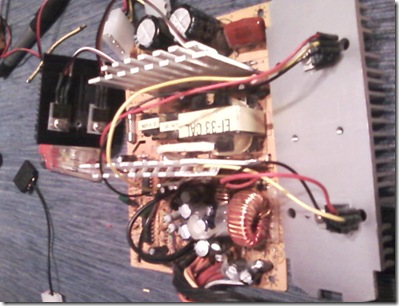

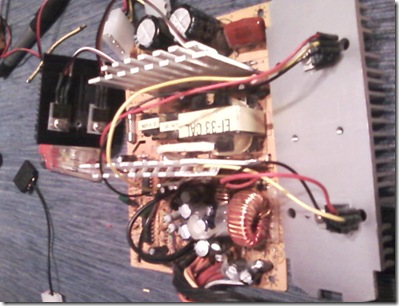

Смотрим на то, что имеем. А имеем следующие. 2 радиатора, в общем достаточно небольших, на которых расположены все элементы, которые могут греться. На первом радиаторе расположено 3 питающих транзистора:

На втором радиаторе аналогично расположено 3 транзистора, но к ним ещё добавилась диодная пара, судя по угрожающему виду достаточно мощная:

Теперь начинаем всё это дело разбирать и аккуратно выпаивать транзисторы. Я решил на новые радиаторы вешать не все элементы, а лишь по 2 транзистора на каждый радиатор. Всё-таки опасаюсь я малой площади новых радиаторов, поэтому попробую использовать все 4.

С выпаиванием у меня аккуратно мягко говоря не получилось. Пытался сначала выпаивать методом с применением оплётки экранированного провода. Но то ли руки у меня не из того места растут, то ли паяльник маломощный, но на оплётку собираться ничего не хотело. Выпаял по-старинке - просто паяльником, постепенно раскачивая деталь. Причём аккуратно не получилось, несколько дорожек отслоились от текстолита. Неприятно, конечно, но не смертельно.

На то, что транзисторы полевые, честно говоря забил. Выпаивал незаземлённым паяльником, когда он был подключён к сети.

В общем после сей процедуры закрепляем транзисторы на новых радиаторах:

Обязательно ставим изолирующие прокладки между радиаторами и транзисторами, ибо они под высоким напряжением и если вы не последуете этому совету, можете даже не включая выбрасывать БП. Я взял старые, которые были на старых радиаторах.

Теперь всё это добро осталось спаять обратно. Забегая вперёд, скажу, что на транзисторах не столь большой ток, во всяком случае, не настолько насколько я предполагал, поэтому мне подошли провода достаточно щедящего сечения. Взял их со старых вентиляторов.

В итоге у меня получилось примерно следующее:

Теперь пробный запуск. Очень рекомендую перед ним всё тщательно проверить ещё раз, а только потом пытаться запустить БП.

Первый запуск с одним жёстким диском в качестве нагрузки оказался неудачным. Всё оказалось довольно просто, не доконца был вставлен разъём питания в жёсткий диск.

Идём дальше и подключаем старую материнскую плату и пробуем запустить:

Вентилятор на процессоре запустился, жёсткий диск заработал. И... Честно скажу этого я ещё не слышал!) А услышал я как свистит питающий дроссель в блоке питания! Особенно при старте жёсткого диска. Очень и очень тихо :)

Начинаем тестирование температурного режима. Оставляем работающую систему на 5-10 минут. За это время не должна сгореть :) но достаточно, чтоб немного прогреть элементы.

Итак, итоги. Температура новых радиаторов всего на 2 градуса выше комнатной. Тоже самое касается старого радиатора на котором были расположены 3 транзистора (сейчас там находится всего 1). А вот неприятная новость ждала ровно в 3х сантиметрах. Второй разиатор нагрелся за 7 минут до температуры около 70 градусов. Всё оказалось из-за диодной пары, которая находится на нём.

Думаю так оставлять не стоит. Хоть диоды и могут работать при достаточно высоких температурах, но на этом радиаторе также располагается ещё один транзистор. В общем надо что-то менять. Либо выносить диодную пару на ещё один отдельный радиатор, либо переносить на один из новых радиаторов.

В общем есть ещё чем заняться. Так что продолжение следует... :)

Сегодня ночью начались официальные продажи в России Apple iPhone 3G. Новинка доступна для покупки у операторов "большой тройки" и в розницу.

Сегодня ночью начались официальные продажи в России Apple iPhone 3G. Новинка доступна для покупки у операторов "большой тройки" и в розницу.